- 買っても遊ぶかどうか分からない

- 大きいので収納に困る

- 音が静かなものがいい

上記の様な理由で購入を考えている方のために、コンパクトで軽量で静かな簡易手押し車の作り方を紹介します。

あくまで「遊び道具」としての手押し車で「歩行補助」アイテムとしては想定していませんのでご理解ください。

いくパパ

いくパパ軽くて簡単に作れる事をメインに作っていますので歩行がしっかりできるようになってから使ってね。

カンタン手作り木製手押し車の材料と作り方

材料はホームセンターのコーナンで購入しました。

手作り手押し車の材料

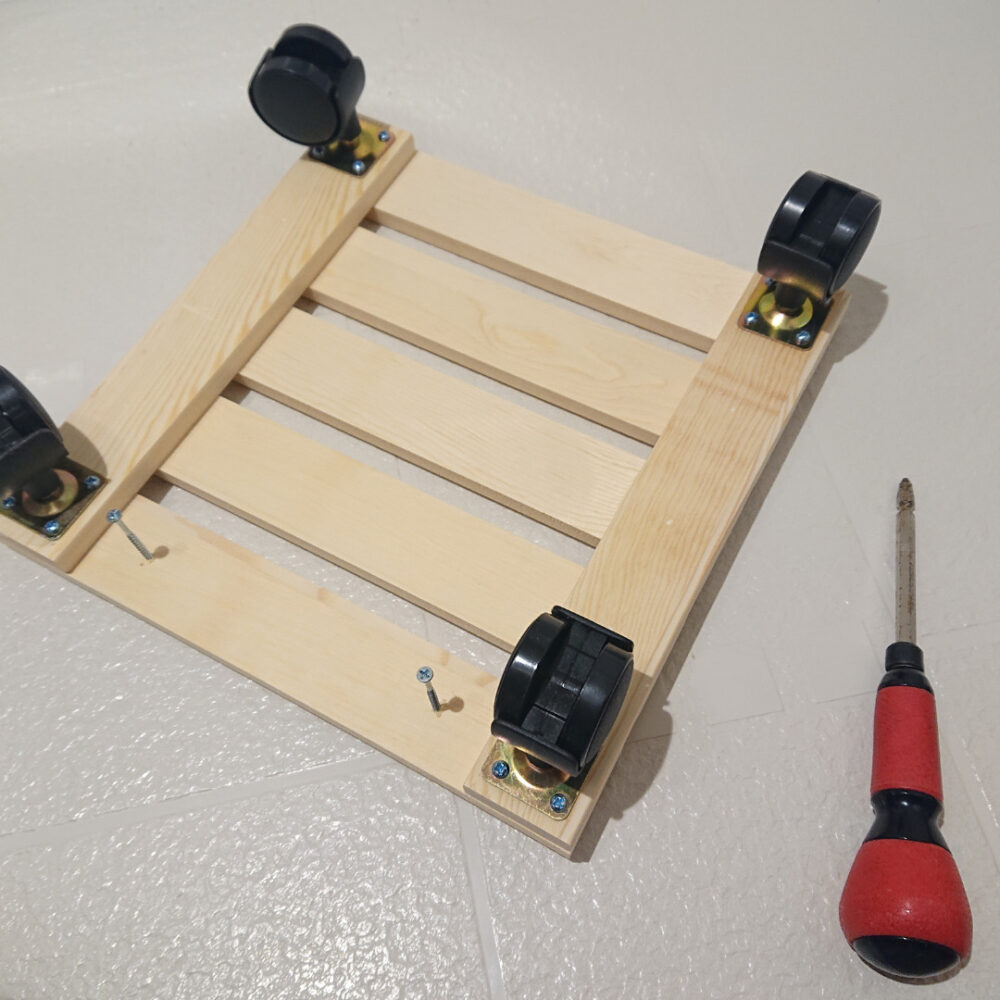

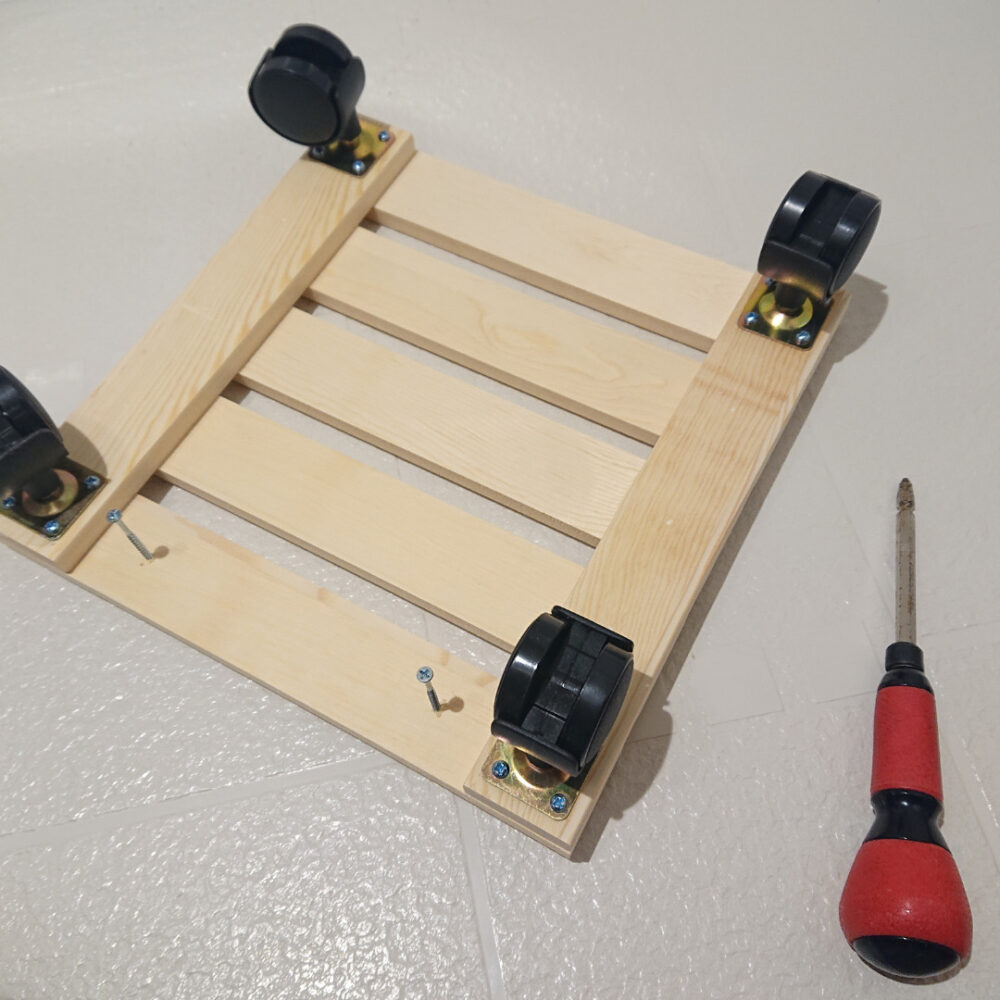

- キャスター付きすのこ(S)

- 木材40×30×900(mm)

- ネジ(50mm)×4本

材料はこの3つです。

キャスター付きすのこはS・M・Lの3種類のサイズ展開になっています。

小回りが効くのでSサイズを使用します。

- 価格:525円

- サイズ:幅280×奥行280×高さ78mm(キャスター含む)

- 耐荷重:約10kg

のこぎりやドライバーなどの工具を持ってない方は、大きめのホームセンターなどの作業スペースを利用しましょう。長さを指定すると店員さんがカットしてくれるサービスもあり便利です。

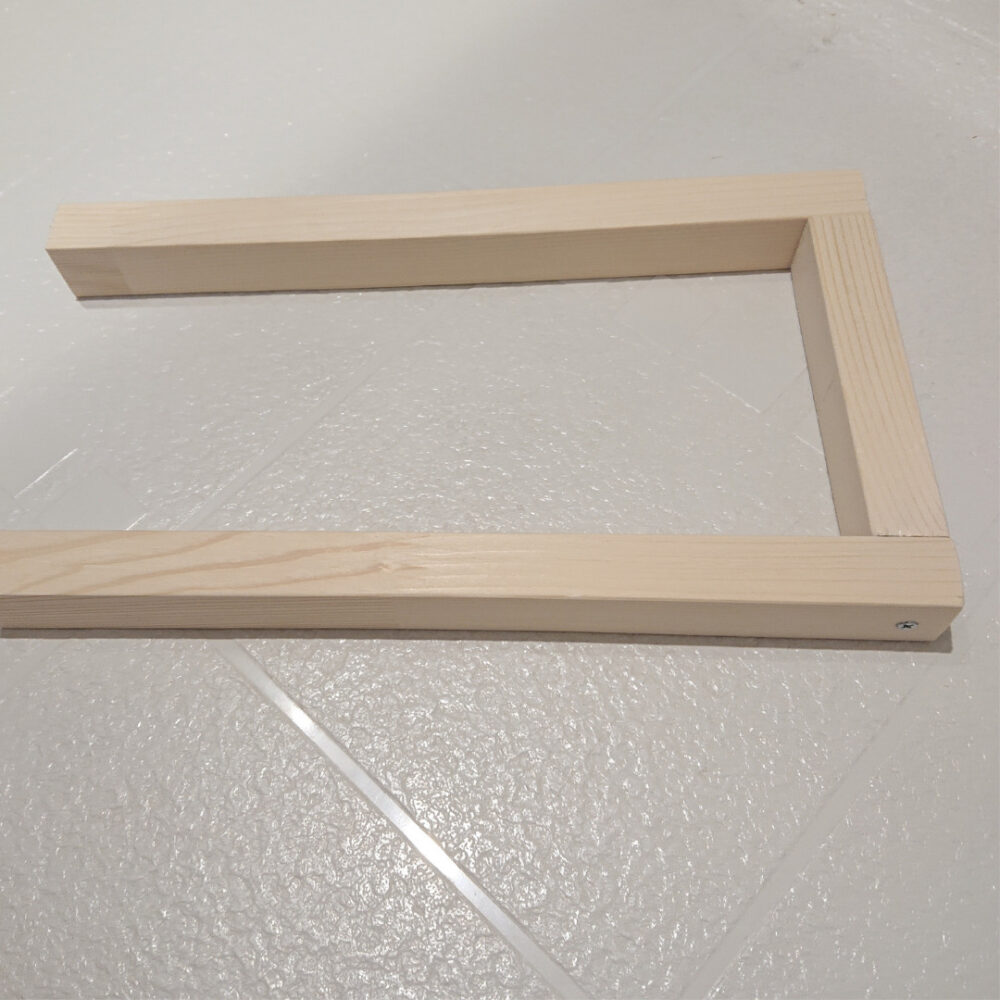

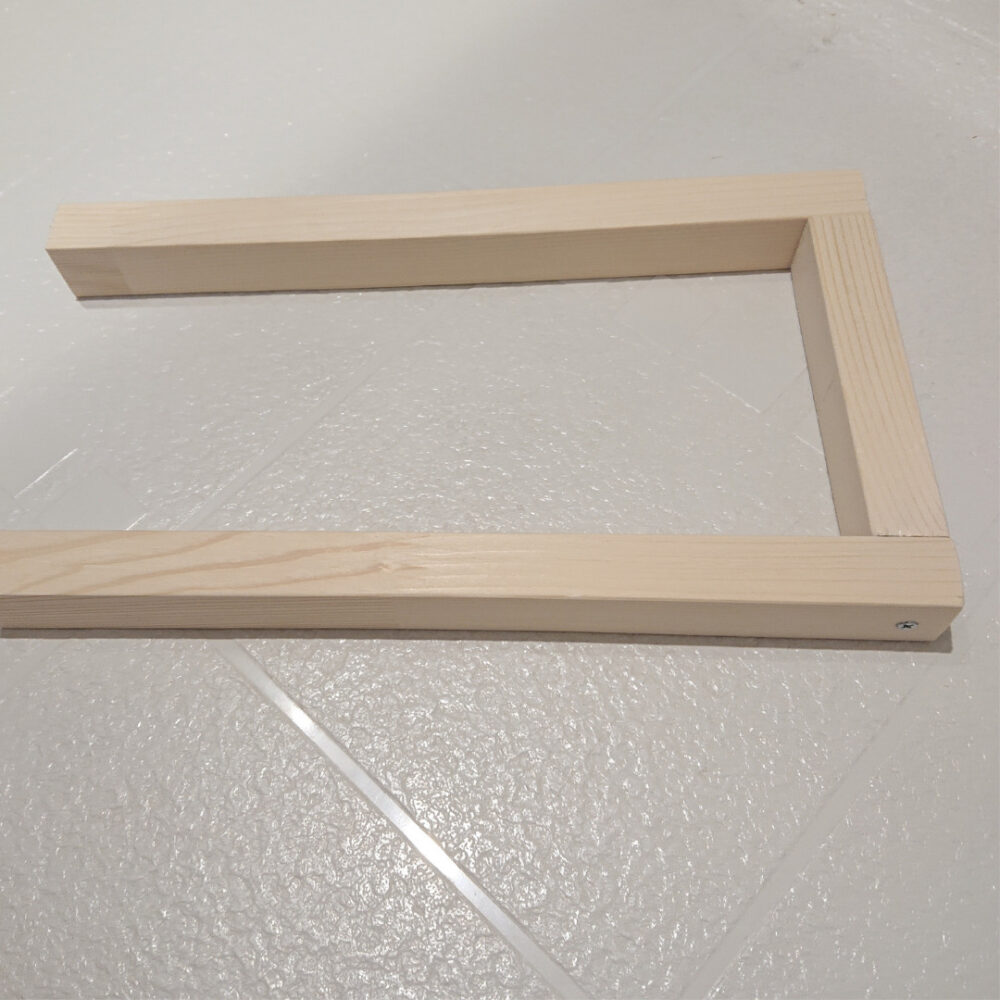

手押し車の作り方

持ち手の高さを床から40センチの位置に設定したいので、木材(高さ分)を32cm×2本

持ち手部分の幅13cmを1本をカットします。

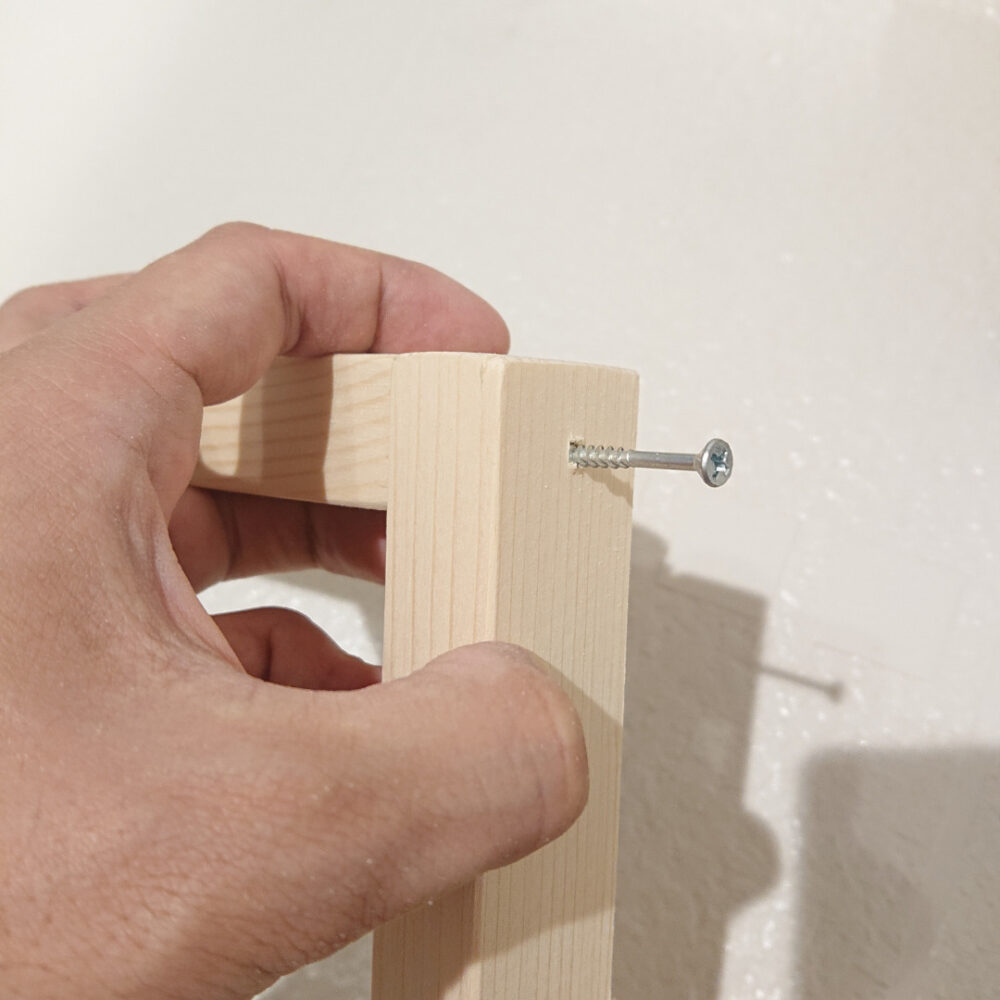

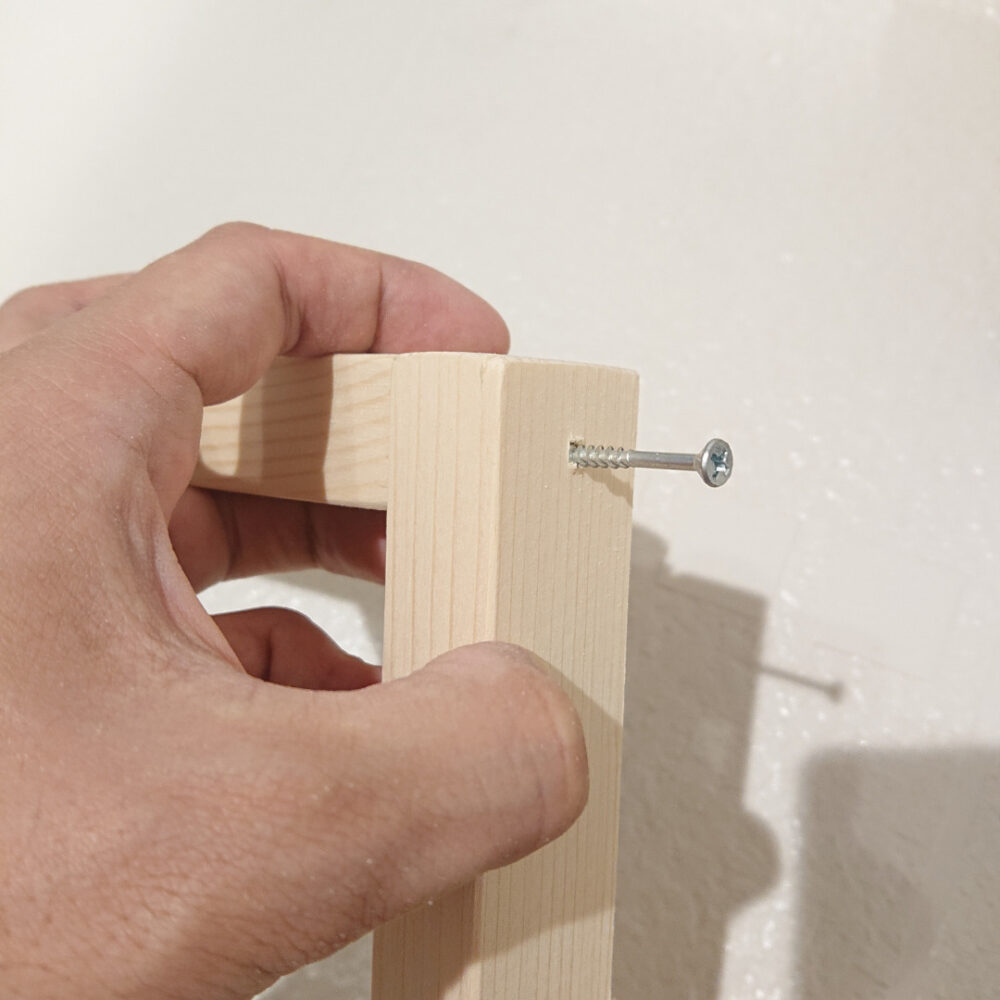

細い木材にネジを使うと割れたり、斜めに入ったりすることがあります。

不安な場合はキリかドリルでネジを使用する場所に1センチくらいの穴を開けておきます。

持ち手部分を左右から挟む形でネジで止めます。

次はキャスターの底側からネジ止めします。

あとは子供が怪我をしないように角を削っていきます。

市販の木製手押し車と比べてたメリット・特徴

市販の手押し車を例にして、手作りしたものの特徴や長所を紹介します。

コンパクトで軽くて子供も扱いやすい

重さを比較してみると既製品は2.2 kg 、手作りしたものは0.7kgとかなり軽量になりました。

大きさは市販のものよりもコンパクトなので、移動や収納にも便利です。

かなり軽量なので1歳半くらいの子供でも、方向転換や段差で持ち上げたりもできるので操作性が良いです。

キャスターなので木製タイヤより機動性が良い

木製のタイヤは前後にしか進まないので、方向転換しようとするにはある程度の力が必要になります。

他にも前進するとカタカタとキャラクターが動くタイプの物は後ろに進みにくい構造になっています。

それと比べると、手作りしたものはキャスターなので前後左右に動き回旋できるので機動性が良いです。

体重をかけて前のめりに転倒する危険があるから、しっかり歩けるようになってから使用するか、前方に何かを載せて重たくしてから使用したほうが良いよ。

前に押すだけの動作に比べて、左右に旋回するためには腕の力や腹筋や腹斜筋を使って体をコントロールする必要があります。

キャスター手押し車で違った刺激を与えてあげることで脳も身体もより発達します。

キャスターなのでとても静か

カタカタ音がなるタイプの手押し車や、重たい手押し車はご近所への配慮から敬遠されがちです。

木製タイヤに比べてキャスターは軽く静かなのが特徴です。

いろんな使い方が出来る

シンプルな構造でお手軽に作れる手押し車ですが、遊び方の汎用性が高いのが特徴です。

ダイソーの組み立て式のアルティメットコンテナなどを取り付けるとオモチャなどを入れておくこともできます。このコンテナは折り畳んだり、重ねることができるので収納スペースとしても活用できます。

手押し車は歩く練習に必要ない?

この記事では手押し車を「歩く練習をするための器具」としては捉えていません。

よちよち歩きを始めたくらいの手押し車の応用編として使用するオモチャとして考えています。

周りのお子さんと比較して「うちの子はまだ歩かないけれど発達が遅いのかな?」と不安になって歩行器や手押し車を購入しようか検討されているのであれば、急ぐ必要はありません。

手押し車は赤ちゃんに良くない?

歩くまでが早い子に比べて遅い子は運動神経や動体視力が発達しやすいなどのメリットがあります。

逆にハイハイが十分に行われていない状況で歩かせるステップに移行すると、筋肉や関節が成長していないので事故や怪我、発達に遅れが出ることが考えられます。

手押し車=赤ちゃんに悪いという事ではなく、成長の機会を奪ってしまう与え方をするのがNGということです。

それ以降は空間認識能力を鍛えるおもちゃとして室内を動かしてみたり、ぬいぐるみなどを運ぶ道具として遊んでくれます。

運動能力を鍛える手押し車

使用している娘を観察していると、何かにぶつかりそうになる時に減速して止まります。

対象物との距離感を上手に認識していて、ハイハイとは違った目線の高さで距離を認識しているので空間認識能力の向上にも役立っていると思われます。

それ以外にも歩く作業と、道具を操作するという2つの作業を行う事で脳の運動野の発達にも役立ちます。

また前に押すだけの動作に比べて、左右に旋回するためには腕の力や腹筋や腹斜筋を使って体をコントロールする必要があります。

ハイハイをすることで運動神経を鍛えることができますが、それ以外にも様々な刺激を与えてあげることで、脳の発達にも繋がりますので、歩行を目標としない手押し車の遊び方を取り入れて頂ければと思います。